|

|

|

| La

storia del Piave: dalle origini ai giorni nostri

Il fiume Piave nasce tra il 300000 e il 20000 a.C. dalle glaciazioni del Pissiano e del Wurmiano. La storia del popolamento del Piave ha però inizio 40000 anni fa nel Paleolitico medio durante la glaciazione wurmiana, quando il fiume ancora non esisteva nella sua forma attuale e la valle del Piave era completamente coperta da una coltre glaciale. La comparsa dell'uomo coincide con una fase di miglioramento climatico e il conseguente ritiro dei ghiacciai. Il fiume nel tempo si viene via via configurando come un elemento primario di attrazione insediativa per tutto il territorio che attraversa: come via di transito nel Paleolitico per i cacciatori alla ricerca di prede, via di penetrazione commerciale e culturale nel Neolitico; luogo di culto nell'età del bronzo e del ferro; diffusore di civiltà, lingua e cultura in epoca paleoveneta e romana. |

|

|

|

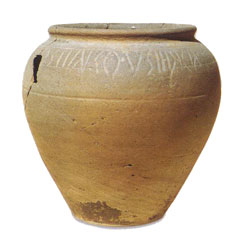

| Nel Paleolitico, dalle tracce trovate, gruppi umani estraevano e lavoravano la selce e uomini raccoglitori e cacciatori si spostavano lungo il fiume. Nel Neolitico (4500-3000 a.C.) l'attività agricola, l'introduzione dell'allevamento, l'alpeggio ad alte quote e la caccia, rappresentarono i primi interventi dell'uomo sull'ambiente, favoriti dall'aumento della temperatura e dal definitivo scioglimento della calotta glaciale con il conseguente innalzamento del livello marino. A partire dal IX° secolo a.C. con l'inizio dell'età del ferro, fiorisce una nuova civiltà, quella dei Veneti antichi, un popolo proveniente forse dall'Asia minore con un alto livello sociale, tecnico, organizzativo e artistico con lingue e religioni originali, in grado di progettare città e necropoli. Lungo il bacino del Piave ad opera loro sorgeranno i nuclei dei centri di Montebelluna e di Oderzo. |

|

|

|

| Nel III° secolo a.C. hanno inizio i primi contatti pacifici tra Veneti e Romani nell'ambito della politica espansionistica di Roma nella Pianura Padana e contemporaneamente ha inizio il lento declino della civiltà veneta. Nel II° secolo prende avvio la romanizzazione, un processo lento e graduale di penetrazione nell'arco di due secoli, con le divisioni agrarie del territorio (centuriazioni), il passaggio dall'uso del venetico al latino, la costruzione di importanti strade (la via Postumia, la via Annia, la via Claudia Augusta), centri come Treviso, Montebelluna, Asolo, Feltre, Belluno diventano municipi. Molti sono inoltre, lungo il corso del Piave, gli interventi attuati dall'uomo per il suo insediamento: disboscamenti, controllo e regimentazione delle acque, fitta rete di canali per i terreni aridi. Il Piave non è più solo via di penetrazione e diffusore di civiltà, ma elemento di attrazione e di unione tra aree lontane (la pianura e le boscose aree alpine e prealpine, tra aree montane e la laguna). In età tardo romana, muta radicalmente l'assetto insediativo del bacino del Piave: progressivamente la pianura si spopola, a causa degli scarsi interventi sulle aree prossime alla laguna che si impaludano. In realtà questo fenomeno è l'espressione della crisi generale politica, economica e amministrativa dell'impero romano. Delle invasioni barbariche restano testimonianze di ritrovamenti ostrogoti, bizantini, longobardi. Per quanto riguarda la dominazione longobarda, si sa che l'inesperienza marinara di questo popolo di guerrieri nomadi, comporta una divisione del territorio veneto: la costa resta sotto l'influenza veneziana-bizantina, l'entroterra sotto quella longobarda: si spezza così momentaneamente la funzione di collegamento tra il mare e la montagna svolta dal Piave. Nel Medioevo assistiamo al progressivo bilanciamento tra il vescovo di Belluno e quello di Feltre per il controllo dell'intero bacino del Piave e dei traffici che da Venezia si muovevano verso l'Impero e la Germania. L'espressione urbanistica di questo periodo sono i castelli pedemontani costruiti dai feudatari per scopi difensivi, i monasteri e le abbazie. |

|

|

|

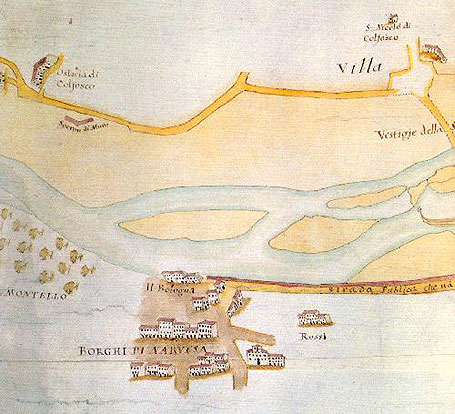

| Nel 1300 in tutta la vallata si succedono dominazioni signorili diverse, infine è quella di Venezia che prevale a partire dal 1420. Alla Serenissima non sfuggono i valori naturali presenti nel bacino del Piave: materie prime (legno, carbone, rame, piombo, zinco, pietre rosse da costruzione ecc.), risorse energetiche che saranno per quattro secoli l'elemento centrale per l'economia veneziana. E' merito della Repubblica di Venezia se viene ricostruita l'unità del corso del Piave, in un primo tempo con una politica diretta, successivamente con un controllo territoriale: il Piave vede così ricostituirsi la sua valenza di via di collegamento alpino-adriatica. Dalla caduta della Serenissima (1797) segue un periodo di instabilità politica, di stasi economica e militare per almeno due decenni. Durante quasi tutto il IXX° secolo il bacino del Piave viene dominato dagli austriaci e nel 1866 ritorna a far parte del territorio italiano. |

|

|

|

|

Dopo la sconfitta italiana di Caporetto nel 1917 il generale Cadorna completò la ritirata sulla riva destra del Piave. Nel novembre dello stesso anno gli austriaci riuscirono ad attraversare il fiume, ma a fine dicembre grazie alla resistenza dell'esercito italiano, nonostante l'inferiorità di uomini e mezzi, furono costretti a ritirarsi sulla riva sinistra. Dopo un po' di calma relativa la lotta si riaccese nel giugno del 1918, in seguito alla decisione del comando supremo austriaco di sferrare una grande offensiva su quasi tutto il fronte, gettando 3 punti sulla sponda destra del fiume, a Montello, San Donà e in direzione di Treviso. La resistenza italiana riuscì a bloccare l'avanzata austriaca sul Montello. Ad aggravare la situazione si aggiunse l'ingrossamento del Piave che ostacolò seriamente i rifornimenti per le truppe austriache. La controffensiva italiana, preparata con estrema prudenza si mosse con l'obiettivo di sferrare l'attacco nella primavera successiva, ma il cedimento degli imperi centrali sugli altri fronti convinse i comandanti ad accelerare le operazioni. Nell'ottobre del 1918 furono attaccate tutte le linee dal monte Grappa al Piave e il 24 ottobre le truppe italiane attraversarono il fiume e il 29 ottobre l'esercito entrò vittorioso in Vittorio Veneto, giorno in cui l'Austria chiese l'armistizio. Un altro evento significativo nella storia del Piave è stata la tragedia del Vajont che si è verificata la notte del 9 ottobre 1963 nell'omonima valle. La causa di questa tragedia fu la frana che si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e che precipitò nel bacino artificiale sottostante facendo crollare la diga. La massa di acqua si dislocò in tre direzioni: una frontale che lambì l'abitato di Casso, salvato dalle alte rocce a strapiombo, la seconda diretta verso Erto, la terza, dopo essersi alzata di un centinaio di metri sopra la diga, finì sopra Longarone e la valle del Piave. L'energia scatenata è stata valutata di potenza pari ad una deflagrazione atomica. Pochi furono i feriti, infatti dove le acque passarono non vi fu scampo per uomini e cose. Fu la valle del Piave a contare il maggior numero di morti che in totale furono più di 1900. Pochi anni dopoiL 4 novembre 1966, a causa dell'eccezionalità delle precipitazioni e dello scioglimento delle nevi a medie quote (850-1200 m.) l'Italia e il Veneto furono colpite da una rovinosa alluvione. Lungo il Piave i paesi più colpiti furono Zenson e Caposile insieme alle campagne circostanti ed a buona parte delle zona litoranea del Basso Piave, dove l'acqua raggiunse mediamente i tre metri di altezza, permanendo in alcune aree anche per quaranta giorni, creando così dei veri e propri acquitrini.Questo evento mise in ginocchio l'economia agricola del Basso Piave distruggendo le campagne e travolgendo gli animali prima che gli allevatori riuscissero a liberarli. |

|

|

|

|

|

|

| PROGETTO LOCALE |

| Visualizzazione 1024*768 800*600 |

| Realizzazione Web Lucia Furlanetto |

|

|